德國建筑垃圾資源化法律規制

第二次世界大戰結束以后,面對著戰爭留下的滿目廢墟,德國嘗試著將滿地的建筑垃圾進行循環利用,以滿足戰后大規模的重建對于建筑材料的剛性需求。在對于建筑垃圾進行再利用的實踐中,德國注重開展循環經濟相關的立法,據不完全的統計,自上世紀 70 年代開始,到今天德國已經制定和頒布了超過 180個與垃圾處置相關的法律法規,其中涉及到建筑垃圾資源化(主要集中在回收和利用方面)的重要法規將近數十個。實際上,作為最早探索循環經濟模式的國家,同時也是最早提出廢棄物進行回收再利用的國家,德國不僅在城市建筑垃圾資源化的立法層面達到了非常高的水平,其管理法規和政策早已融入到社會、經濟以及日常的生活當中,而且其司法與執法方面的建設也發展得比較成熟。

從二戰后大規模對于廢墟下建筑垃圾的再利用實踐到如今德國建筑垃圾資源化水平獨步全世界,期間對于建筑垃圾的資源化利用的相關法律規制經歷了漫長的修改與完善,綜合來看主要集中在兩個重要的階段:好的階段集中在上世紀 70 年代初至 90 年代中期,表現為建筑廢棄物處理模式的轉變。二戰后自上世紀 70 年代,德國的城市在城市化過程中能不避免地產生了大量的建筑垃圾,國內的建筑垃圾堆放場疏于管理,使得建筑垃圾的污染開始凸顯,面對這一不利局面,德國政府在 1972 年出臺了《廢棄物處理法》,規定了通過污染者付費、關閉不達標的廢物堆積場、廢棄物規范化處理等方式來對產生的廢棄物進行處理,肯定了污染者付費這一制度,并規定了對于垃圾的處置要規范化、無害化,自此開始推行末端處理廢棄物的模式。但是,隨著時間的推移,城市的發展越來越快,末端治理無法緩解城市垃圾不斷增加的趨勢,與之對應的關于城市垃圾的相關處理費用卻不斷地增長,加重了政府的財政負擔。到了上世紀 90 年代,德國政府面對著原來越嚴重的城市垃圾處理問題,將《廢棄物處理法》進行重新的修訂,同時將該法的名稱改為《廢棄物限制處理法》,開始明確對城市垃圾中的建筑垃圾要堅持預防優先和再生使用的原則,尤其是將“源頭治理”的理念引入到對于建筑垃圾的處理中來;第二階段則是從德國政府于 1994 年出臺的《循環經濟和廢物清除法》開始,規定了德國在廢棄物處置方面的基本原則:避免廢棄物——處置廢棄物——利用廢棄物,并在此后于 1998 年修訂時增加了生產者之外第三方的代為履行責任,在更大幅度上對生產者的環境責任進行了規范,接下來陸續頒布配套的關于城市建筑垃圾處置的相關法規,如《資源閉合循環與廢棄物處理法》(1996 年)、《聯邦水土保持與舊廢棄物法令》(1999年)、《持續推動生態稅改革法》(2002 年),逐漸建立起建筑垃圾資源化利用法律體系。

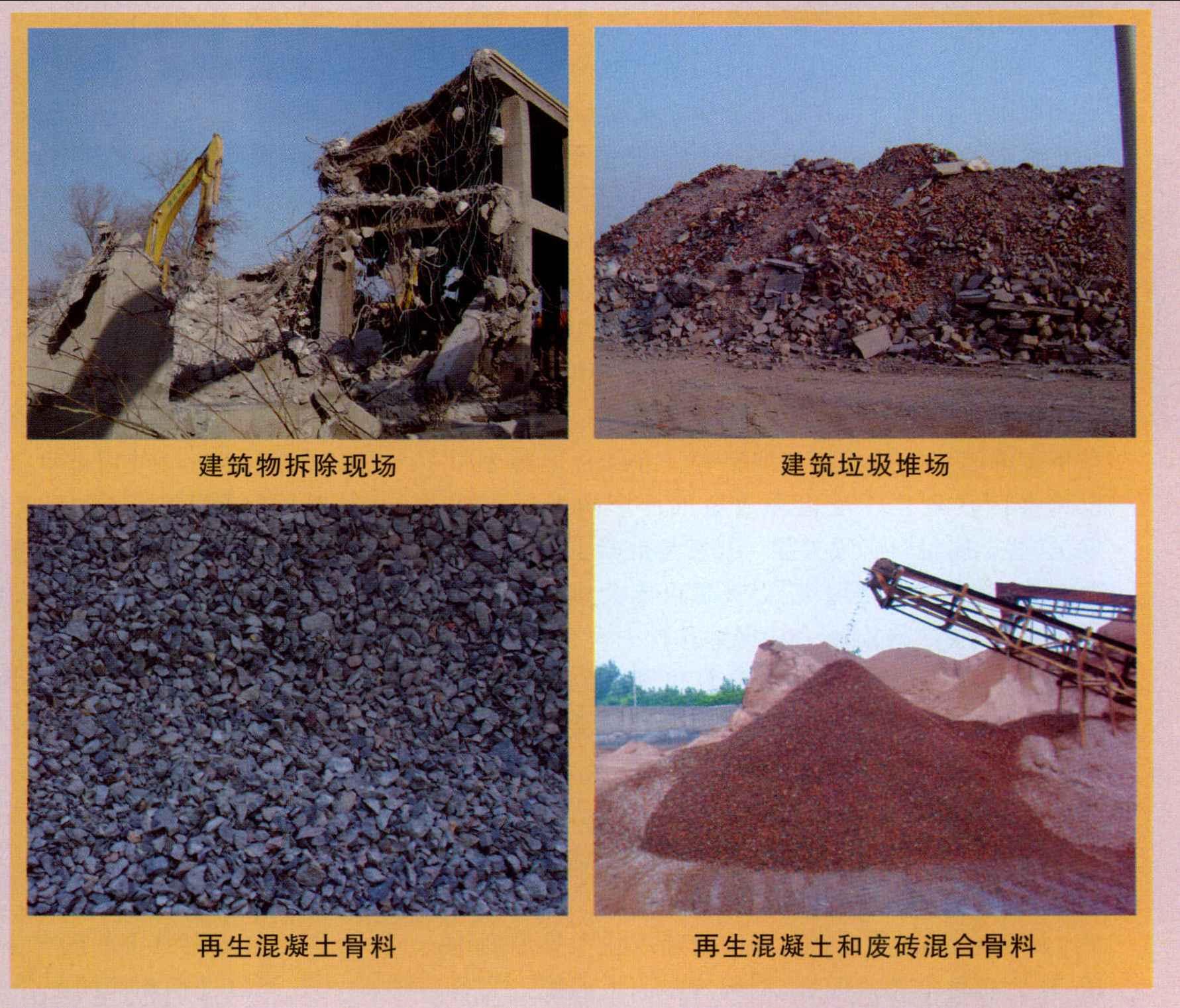

1996 年頒布的《資源閉合循環與廢棄物處理法》,明確了廢棄物的生產者、處理者等各方的責任與義務,提出了生產者責任延伸制度。在 1998年進行修改的《包裝法令》中,第 6 條和第 9 條規定在由政府建立的德國廢棄物處理系統基礎上,建立由允許個人參與運營管理的廢棄物處理系統,這兩大系統共同組成“DSD 二重回收體系”。在建筑垃圾回收骨料的標準規范方面,德國工業標準 DIN4226-100 規定混凝土垃圾、建筑碎塊、砌磚碎塊以及混合碎塊這四種建筑垃圾均可作為再生骨料來源,該標準還對再生骨料的具體成分以及密度與吸水性等進行了規定。

德國對于建筑垃圾資源化產品的推廣十分重視,嘗試了許多有益的方式。其實早在 1978 年,德國便作為世界范圍內好的個實行環境標志的國家,在國內的各個行業實行產品標識制度。環境標識制度主要是要求企業在生產的產品及其包裝上標注統一的標志,該標志意味著產品符合質量標準且其各項環保指標貫穿于生產、消費、使用、回收處置等過程,不僅大大降低了產品對于環境的污染與破壞,而且還使得資源的回收利用更加統一化、好的化。政府對于實行環境標志的企業予以適當的補貼,并引導社會大眾認識到環境標志的重要作用,促進其購買行為傾向于具有環境標志的產品,間接地促使企業自覺生產有利于環保的產品。

德國通過一系列具體的法律規范來保障建筑垃圾資源化的開展取得了不錯的成效,對于建筑垃圾的細化分類高達 20 多種,目前德國對于產生的建筑垃圾資源化利用率高達百分之九十,同時還因此創造出巨大的利潤,有數據顯示,德國僅處理建筑垃圾的建筑垃圾消納場一項的年營業額已經超過了 20億歐元。